本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

介護を押しつける兄夫婦

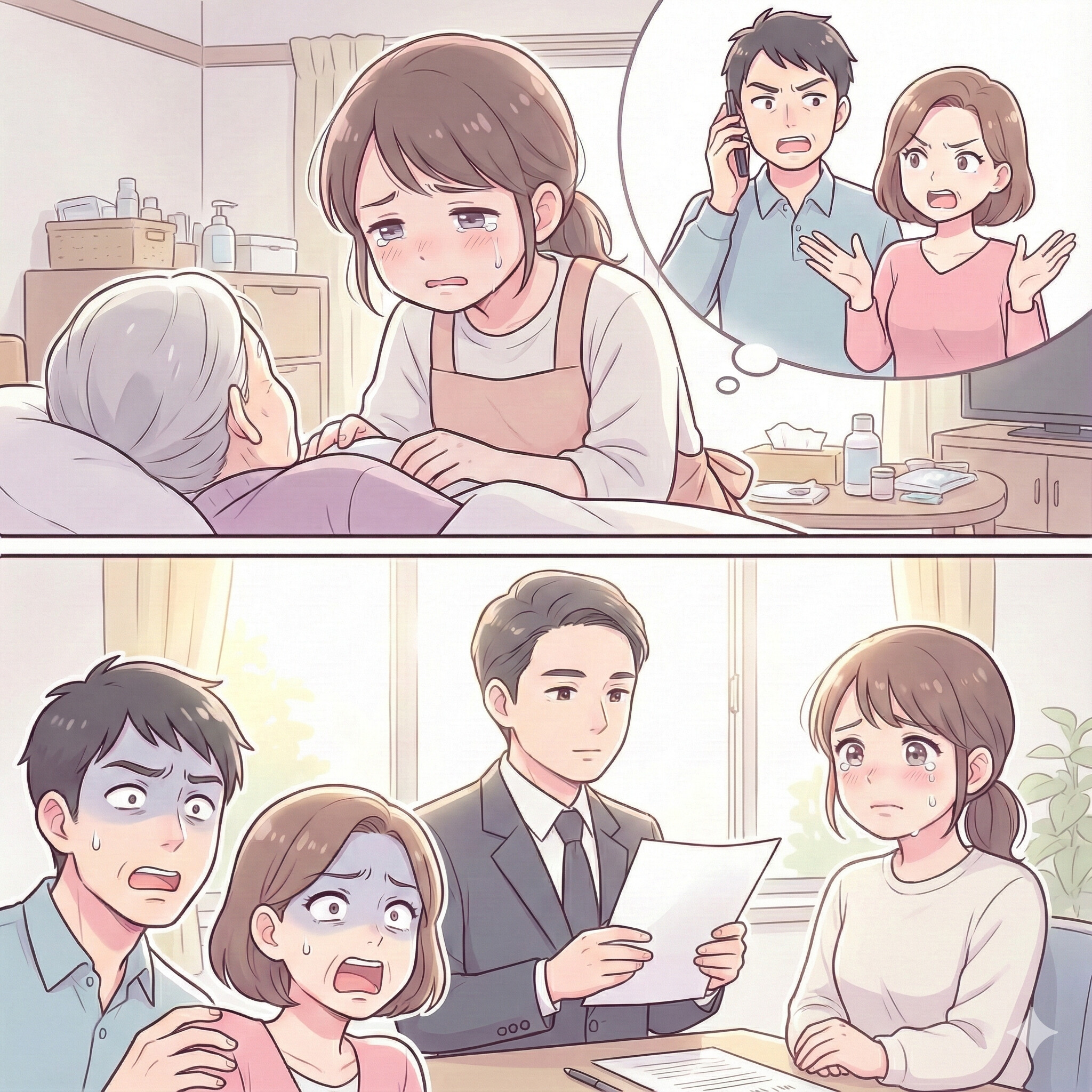

「お前は独身で身軽なんだから、母さんの介護はお前がやれよ。こっちは家族もいて忙しいんだ」

兄からの電話は、いつも自分勝手な要求ばかりでした。母が倒れてからというもの、兄夫婦は一度も実家に顔を見せることはありませんでした。

兄の奥さんに相談しても「うちは共働きで余裕がないの。実の娘であるあなたが面倒を見るのが普通でしょ?」と冷たく突き放され、ついには着信拒否までされてしまったのです。

私は仕事を調整しながら、一人で母の介護に明け暮れました。体力的にも精神的にも限界でしたが、母が時折見せる穏やかな笑顔だけを支えに、懸命に尽くしてきました。

しかし、そんな日々も長くは続きませんでした。冬の寒い朝、母は私の手に握られたまま、静かに息を引き取りました。

悲しみに暮れる間もなく、葬儀が終わるやいなや、あんなに音信不通だった兄夫婦が血眼になってやってきました。彼らの目的はただ一つ、母の遺産です。

「兄である俺が家と貯金の半分をもらうのは当然の権利だ」と、恥ずかしげもなく主張し始めました。

四十九日が過ぎた日、親族と弁護士が集まる中で母の遺言書が開封されました。

兄夫婦は「いくらもらえるかな」とニヤついていましたが、弁護士が読み上げた一文を聞いた瞬間、その表情は一変しました。

逆転の遺言書

遺言書には、こう記されていたのです。

『すべての財産は娘に相続させる。

息子については、生前に行った金銭援助の事実を十分に考慮した上で、本遺言を定めたものである』

実は兄、数年前にギャンブルで作った借金を、母に泣きついて返済してもらっていたのです。母はすべての記録を日記と共に残していました。

「そんなの嘘だ! 無効だ!」と叫ぶ兄でしたが、弁護士さんが淡々と証拠の書類を提示すると、兄夫婦は顔を真っ青にして黙り込みました。

一円も手に入らないどころか、自分たちの不義理を白日の下にさらされた兄夫婦は、逃げるように去っていきました。

私は母が残してくれた家で、彼女の深い愛を感じながら、ようやく自分のための人生を歩み始める決意をしました。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。