お店の常連だと語る知人

私の知人である健太(けんた)さんは、いつも少し得意げです。

「俺さ、いろんな店に顔が利くんだよね」 それが彼の口癖でした。

ある日の午後、私、美咲(みさき)と健太さんは、彼が「特に行きつけだ」と豪語するカフェを訪れました。

落ち着いた雰囲気の、素敵なお店です。

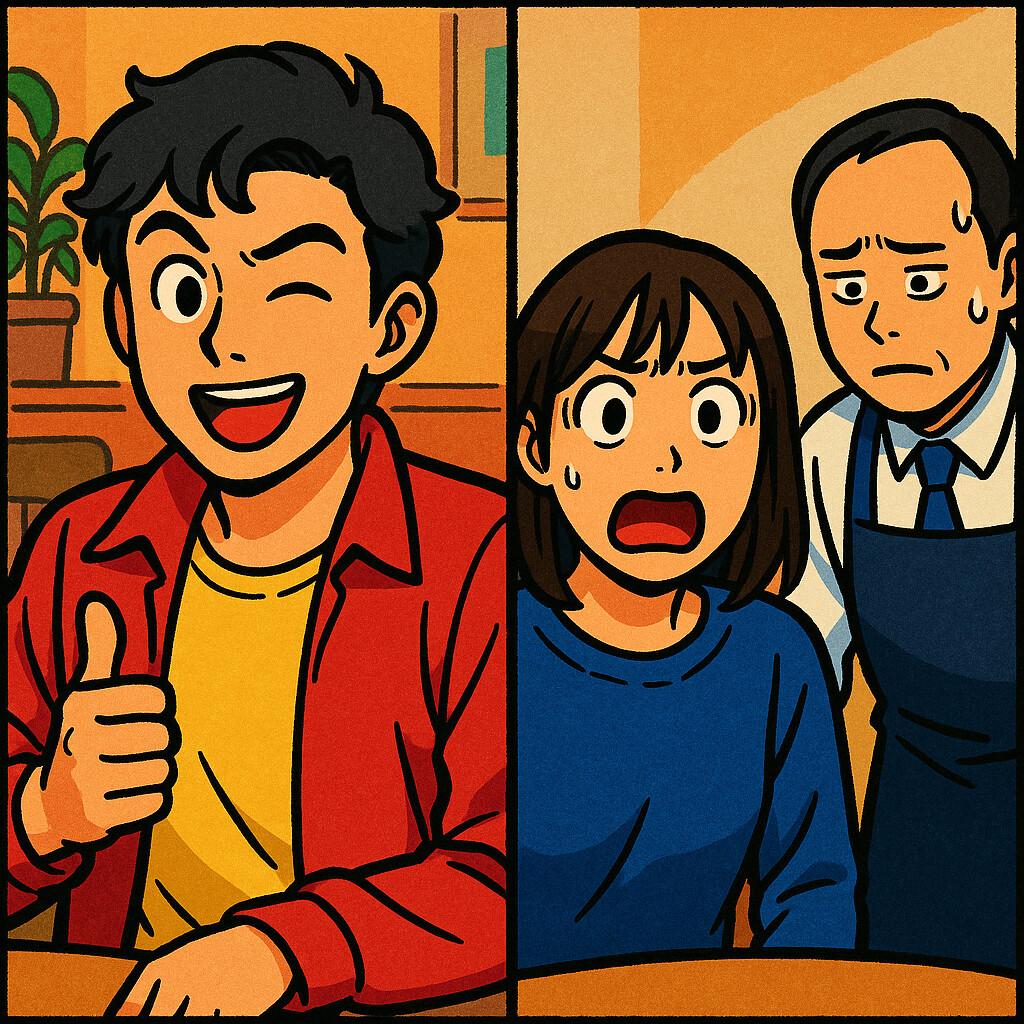

席に着くなり、彼が私にウインクしてきました。

「この店、常連だから覚えられてるよ」

(ああ、また始まった) 私は内心ため息をつきながら、メニューを開きました。

注文を取りに来たのは、入ったばかりに見える若い店員さんでした。

健太さんは待ってましたとばかりに、わざと大きな声で言います。

「いつもの」

店員さんは「え?」と困惑した顔。

それもそのはず、健太さんは具体的なメニューを何も言っていません。

すると、奥から店長らしき男性、田中(たなか)さんが慌てた様子で出てきました。

常連なんかではなかった…

「健太様! いらっしゃいませ」

(お、本当に覚えられてるんだ) 私が少し感心しかけると、田中さんの次の言葉に空気が凍りました。

「本日は、どのようなご要望でしょうか…? お飲み物の温度や、氷の形など、何かございましたら…」

その表情は、常連客を迎える笑顔ではありません。

明らかに「面倒な客が来た」と警戒している顔です。

健太さんは「いや、今日は普通にブレンドコーヒーでいいよ」と、なぜか急に小さな声になりました。

田中さんは「かしこまりました」と深くお辞儀をして去っていきましたが、その背中からは緊張感が漂っていました。

私はすべてを察しました。

彼が覚えられているのは、優良な「常連客」としてではありません。

何度も細かいクレームをつけ、スタッフさんを困らせてきた「要注意人物」として認識されているのです。

「な? 覚えられてただろ」 健太さんはまだ得意げに私に笑いかけてきます。

私は「そう…ですね」と曖昧に返すしかありませんでした。

彼が喜んでいる「覚えられている」という事実が、こんなにも恥ずかしいことだったなんて。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。