不思議なママ友

その日は、よく晴れた午後の公園でした。

私は、3歳になる息子の後を追いかけながら、他のママたちと談笑していました。

息子は、砂場セットを抱えて、楽しそうに走り回っています。

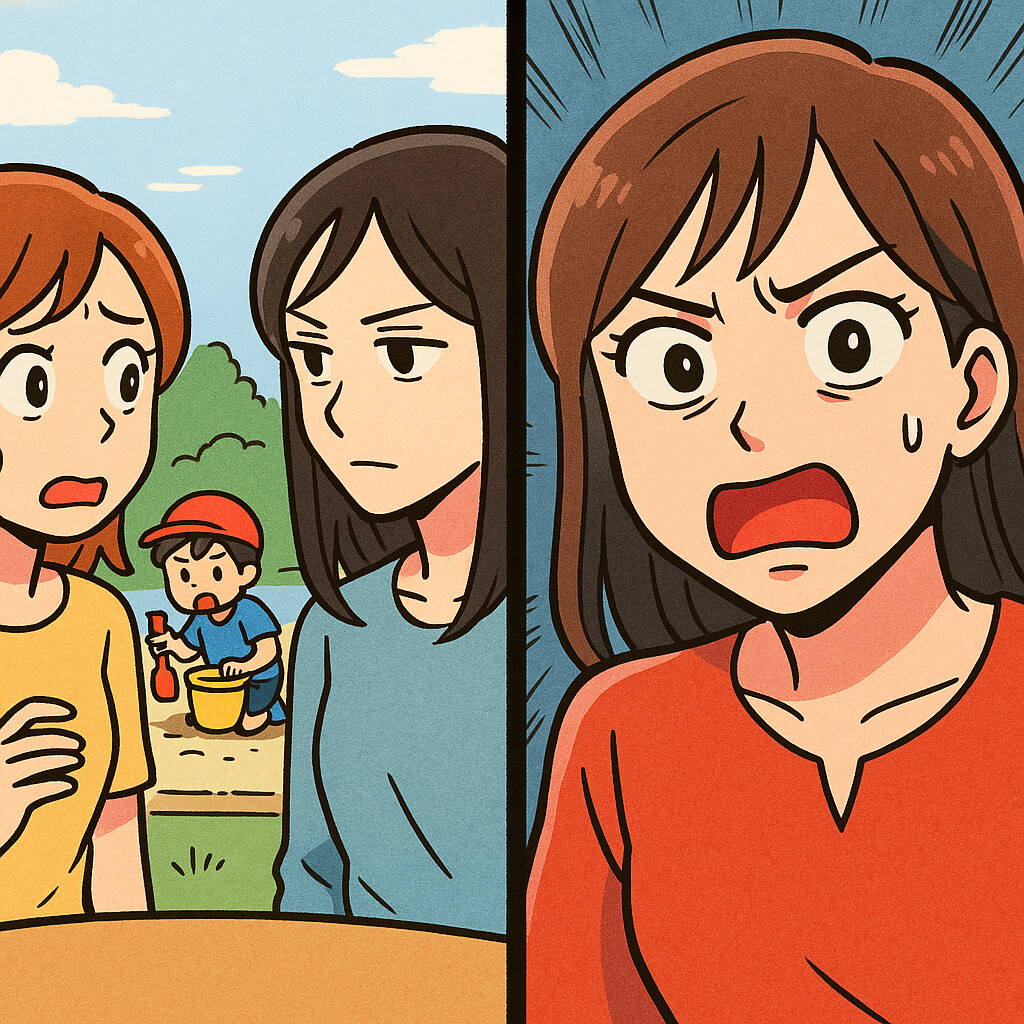

そんな時、ふと視線を感じました。

公園のベンチに、いつも一人で静かに座っているママ友が、じっとこちらを見ていたのです。

彼女とは、挨拶は交わすものの、深く話したことはありません。

いつも少し影があるというか、私たちのにぎやかな輪から、一歩引いているような人でした。

彼女が、ゆっくりと私の方へ歩いてきました。

そして、私の隣に立つと、遊んでいる息子から目を離さないまま、ぽつりと言ったのです。

「あなたの子、うちの子に似てる」

突然の言葉に、私は少し驚きました。

彼女のところは、確かうちの息子より2つ年上の、おとなしい女の子だったはずです。

性別も年齢も違うし、正直、似ている要素は見当たりません。

「えっ、そうですか? 嬉しいです」

私は、よくある社交辞令か、あるいは子供特有の「丸っこい感じ」が似ているとでも言いたいのだろうかと解釈し、当たり障りのない愛想笑いを返しました。

でも、彼女は笑っていませんでした。

その目は、息子の砂遊びの一挙手一投足を、まるで縫い付けるように見つめています。

「……特に、あの走り方とか、砂を握る手の形とか」

その真剣すぎる眼差しに、私は急に居心地が悪くなりました。

何か、見えないもので測られているような、奇妙な圧迫感。

彼女はそれだけ言うと、また静かにベンチへ戻っていきました。

重い執着

それから数日後、私は別のママ友が開いたランチ会に参加していました。

話題が、あの公園での出来事になった時、一人の古株のママ友が、声を潜めて言いました。

「ああ、あの日、彼女に『似てる』って言われちゃったんだ……」

「え?」

「彼女ね、今いるお嬢ちゃんの前に、もう一人いたのよ。男の子」

心臓が、ドクンと嫌な音を立てました。

「3歳だったかな。この公園で遊んでる最中に、ちょっと目を離した隙に道路に飛び出しちゃって……事故で……」

「……」

「あの子、本当に活発でね。いつも砂場セット持って、走り回ってたわ。ほら、あなたのお子さんみたいに」

私は、全身の血の気が引いていくのを感じました。

あの時、彼女が私に言った「うちの子に似てる」という言葉。

それは、今いるお嬢さんのことではなかった。

彼女の目は、私の息子を通して、あの日に失った「自分の息子」の姿を、寸分違わずになぞっていたのです。

あの日、彼女が息子の「走り方」や「手の形」にまで言及したのは、それが偶然の空似などではなく、彼女の記憶の中の我が子と、恐ろしいほどに一致していたから……。

彼女の深い悲しみを知ったと同時に、あの真剣すぎた眼差しの意味を理解し、私は背筋が凍る思いがしました。

あの言葉は、単なる懐かしさではなく、何か別の、もっと重い執着のようなものを含んでいた気がしてならなかったのです。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。