決断を嘲笑うかのような態度

私たち夫婦は夫の転勤で実家から遠く離れた街で暮らしていました。

しかし、数年前に母の容態が悪化し、実家に戻る決断をしました。

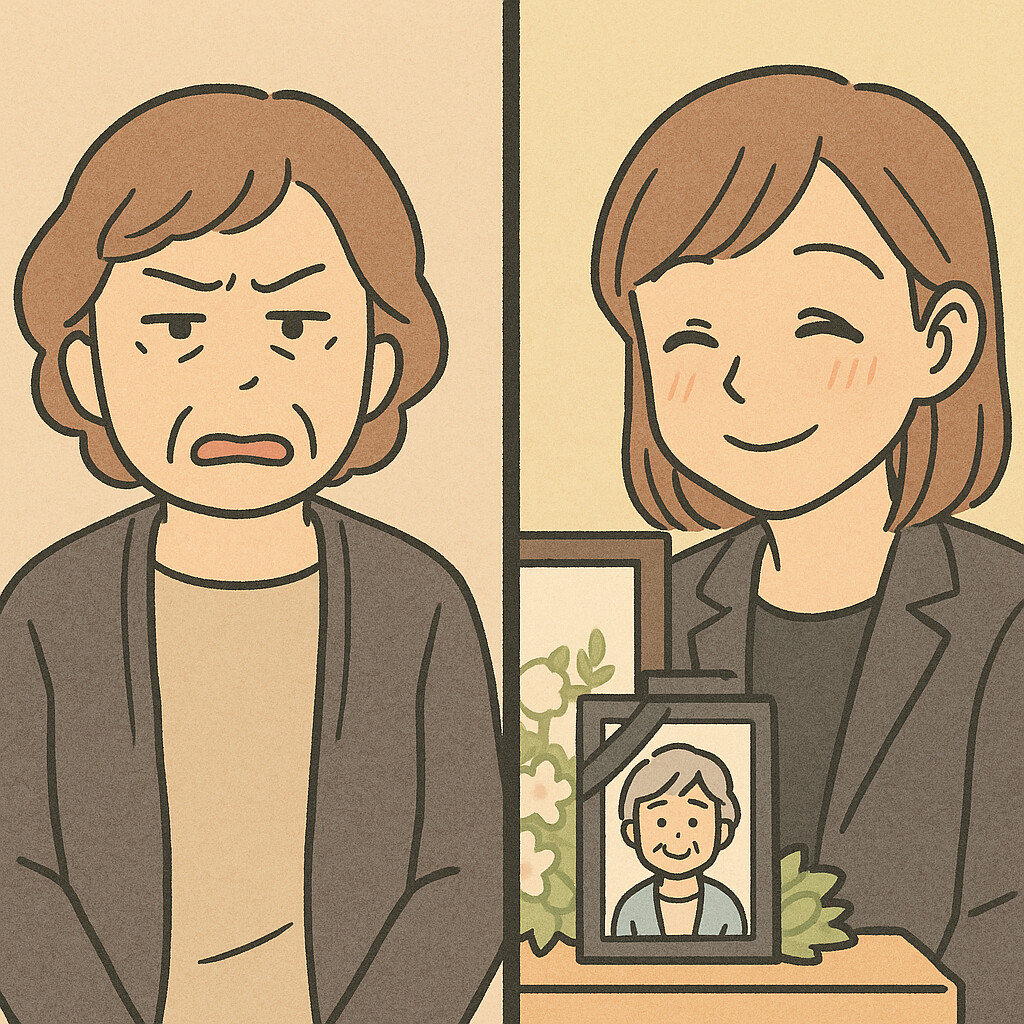

当時、親戚の集まりで、私が介護のために実家に戻る話すと、叔母は「介護は難しいのよ」と笑い、私の決断を嘲笑うかのような態度でした。

私は深く傷つきましたが、何も言い返しませんでした。

ただ、心の中で「必ずやり遂げてみせる」と誓いました。

母の介護生活は、想像以上に大変なものでしたが、親戚たちは、時折電話をかけてくることはあっても、実際に手伝いに来てくれることはありませんでした。

孤独と疲労の中で、何度も心が折れそうになりましたが、母の「ありがとう」という小さな声と、穏やかな笑顔に支えられていました。

そして、季節が二巡した秋の終わり、母は静かに息を引き取りました。

葬儀の日

私は憔悴しながらも、参列者への挨拶をこなしていました。

叔母は、「ご苦労様。まあ、よく最後まで介護したわね」その言葉には、以前の嘲りのような響きは消えていましたが、どこか上から目線でした。

そのとき、一人の初老の男性が、遺影の前に深々と頭を下げ、私に向かって静かに言いました。

「この度は誠にご愁傷様です。お母様が入所されていた介護施設の施設長を務めている○○と申します」

施設長は、遺影の横に額に入った一枚の紙をそっと飾りました。

それは、手書きの「感謝状」でした。

そこには、母を看病する中で、私自身がボランティアとして他の入居者の世話も献身的に行い、施設全体の雰囲気を明るくしてくれたことへの感謝の言葉が綴られていました。

叔母は気まずそうにしていました。

「どうせ介護なんてできないでしょ」と笑った自分の言葉が、私の献身的な行動によって完全に覆されたのです。

誰に何を言われようと、自分は最後まで母を愛し、最善を尽くした。

その事実が、この一枚の感謝状に込められて、全てを物語っていたのです。

私の目には、涙が溢れてきました。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。