本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

彼を癒やすサプライズ

私は彼のことを心の底から信頼していました。

「大きなプロジェクトを任されて、毎日終電なんだ。ごめんね」と電話越しに申し訳なさそうに言う声を、本気で信じていたのです。

私たちの結婚資金のために必死で働いているのだと思い、深夜まで待つ日々も、彼を支えたい一心で耐えることができました。

そんなある日の夜、私は彼を驚かせようと計画しました。

「今日も仕事が忙しくて終電で帰る」という連絡を受け、私は内緒で車を出しました。連日の激務で疲れている彼を、電車に乗せるのは忍びない。

せめて帰りの車内だけでも、リラックスさせてあげたいと考えたのです。

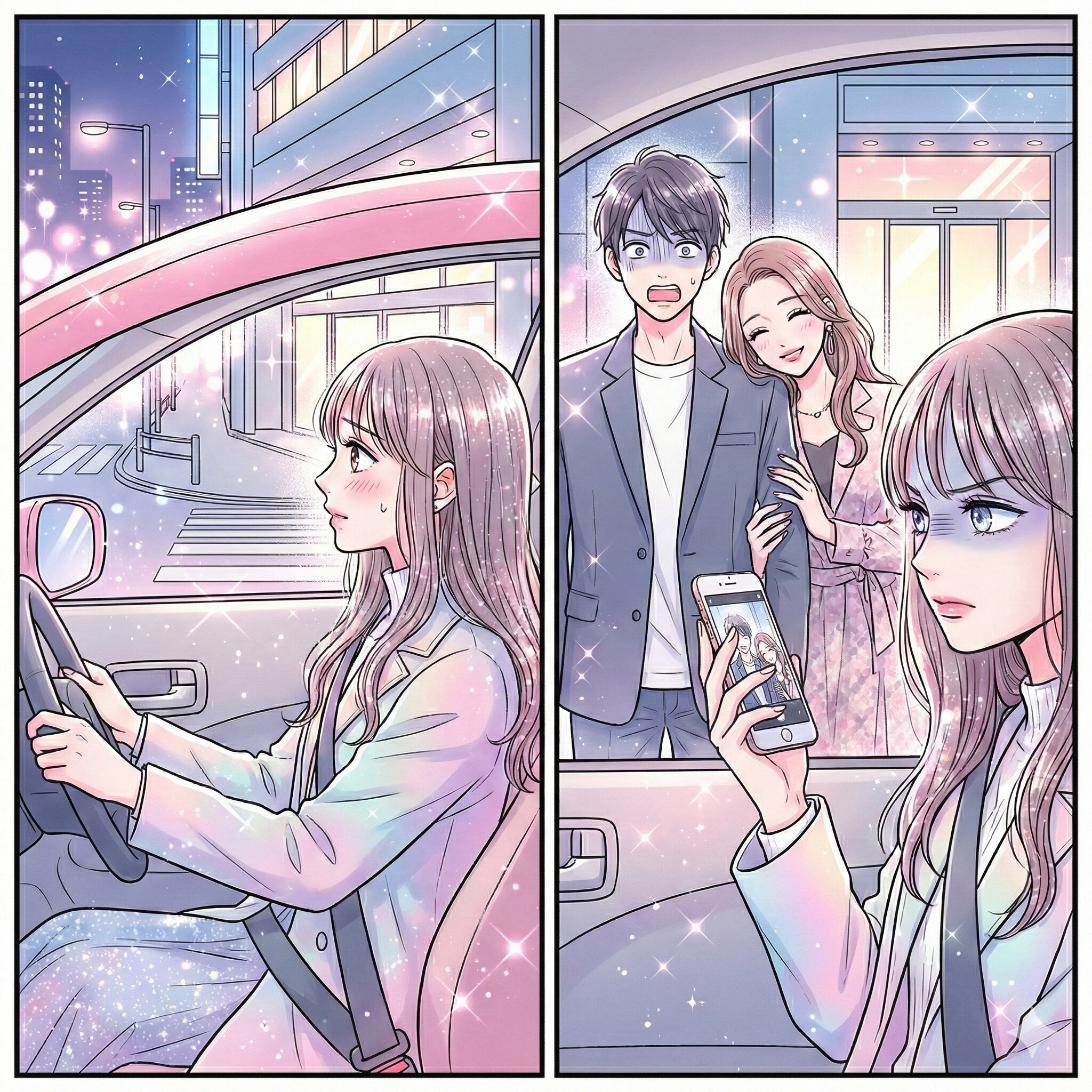

深夜のオフィス街に到着し、私は会社の正面玄関が見える場所に車を停めました。彼の驚く顔や、感謝の言葉を想像して、少しだけ胸が高鳴っていました。

暗いビルの中で、彼の部署があるフロアだけが明るく光っているのを見て、心の中で「お疲れ様」と呟きました。

深夜0時を回り、ビルの自動ドアが開きました。そこから現れたのは、確かに私の愛する彼でした。しかし、私の期待は一瞬で打ち砕かれました。

衝撃の真実

彼の隣には、華やかなワンピースを着た若い女性が寄り添っていました。二人は親しげに腕を組み、彼の顔は仕事の疲れなど微塵も感じさせない、だらしない笑顔で満たされていたのです。

女性が彼の肩に頭を預け、彼はそれを愛おしそうに引き寄せていました。

「仕事が忙しい」という言葉は、別の女性と過ごす時間を確保するための言い訳に過ぎなかった。その事実に気づいた瞬間、悲しみは消え、氷のような冷徹な怒りが私を支配しました。

私は冷静にスマホを構え、決定的な証拠を何枚も写真に収めました。そして、私に気づいて驚きで固まる彼を無視して、窓越しに冷ややかに告げました。

「残業、随分と楽しそうね。もう二度と、私の前に現れないで」

私はそのまま力強くアクセルを踏み込み、夜の街へと車を走らせました。バックミラーに映る、情けない表情で立ち尽くす彼の姿。

私の新しい人生は、今ここから晴れやかに始まったのです。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。