本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

車内に漂う異臭

毎朝の通勤ラッシュは、それだけで心が削られるものです。あの日も私は、身動きも取れないほどの満員電車に揺られていました。

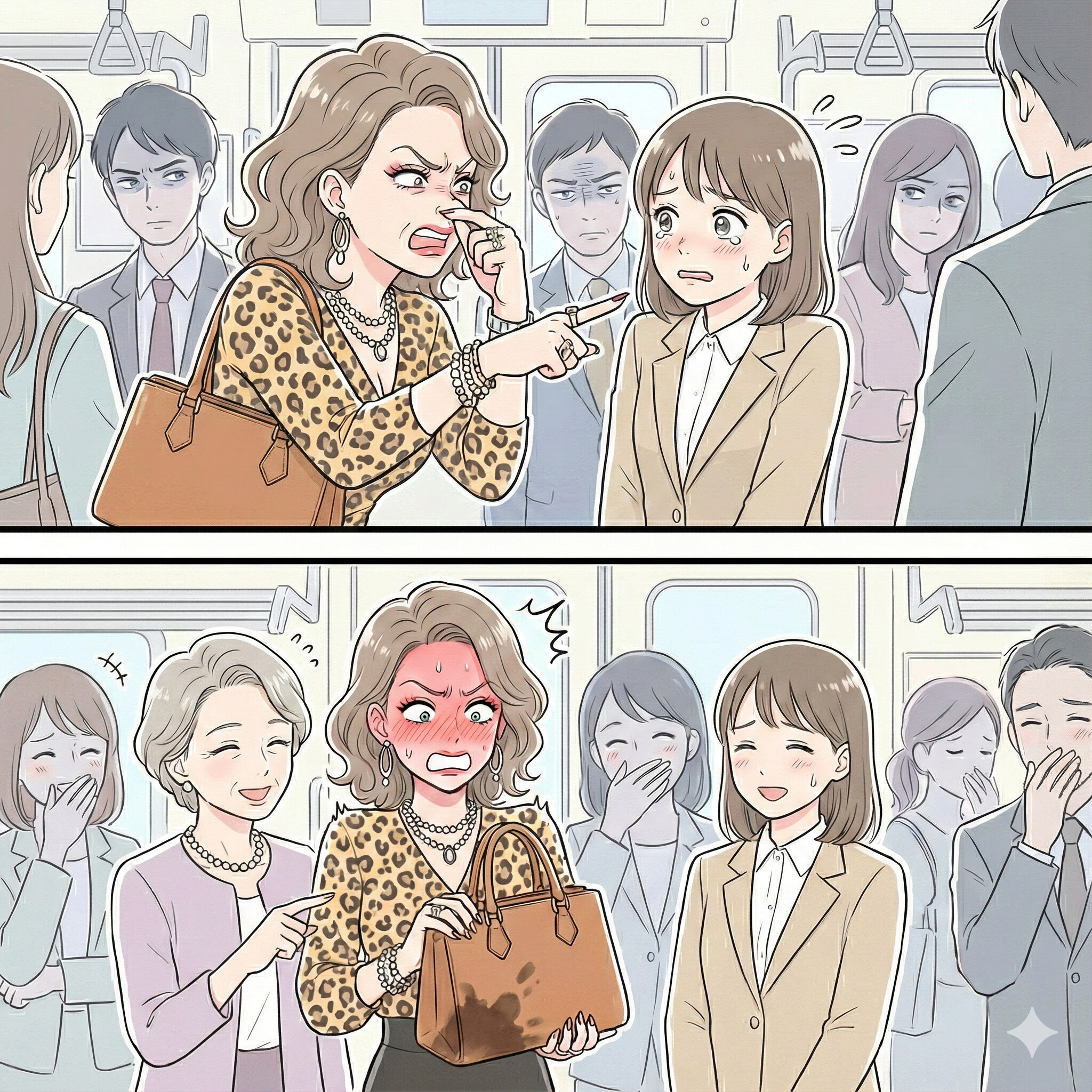

すると突然、隣に立っていた派手な身なりの女性が、鼻をつまみながら大きな声を上げたのです。

「ちょっと、香水の匂いがキツイぞ!周りの迷惑を考えたらどうなの?」

彼女の視線は真っ直ぐ私に向けられていました。周囲の乗客の目が一斉に私に集まります。私は驚きと困惑で頭が真っ白になりました。

なぜなら、私は仕事柄、香水は一切つけないことにしているからです。

「あの、私は何もつけていないのですが……」

震える声で否定しましたが、彼女はさらに声を荒らげました。

「嘘おっしゃい! こんなにツンとする匂いがしているじゃない。あなたのその地味な服から漂っているのよ!」

彼女は私を犯人と決めつけ、執拗に攻撃してきます。私は恥ずかしさと理不尽さに、泣き出したい気持ちでした。車内には確かに、鼻を突くようなきつい芳香成分の匂いが充満し始めていました。

静かな指摘

その時です。年配の女性が、静かに口を開きました。

「ねえ、あなた。その匂い、あなたのバッグから出ているみたいよ?」

騒いでいた女性は鼻で笑いました。

「まさか。これは高級ブランドのバッグなのよ、変な匂いなんてするはずが……」

そう言いながら彼女が自分のバッグに目を落とした瞬間、顔色がサッと変わりました。バッグの底から、液体がじわじわと染み出していたのです。

「あ……」

彼女が慌ててバッグの中を確認すると、蓋が外れたアロマオイルの瓶が転がっていました。鞄の中で蓋が緩み、原液がすべてこぼれてしまったようです。

「香水どころか、アロマの原液じゃない。きついはずね」

誰かがボソッと呟いたのをきっかけに、車内には冷ややかな失笑が漏れました。さっきまで私を攻撃していた彼女は、真っ赤な顔をして、次の駅に止まると同時に逃げるように降りていきました。

静かになった車内で、先ほどの年配の女性が私に微笑んでくれました。濡れ衣が晴れた安堵感で、私の心はスッと軽くなったのでした。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。