突然の介護丸投げ宣言

それは、義父が突然倒れ、要介護状態になった日から始まりました。

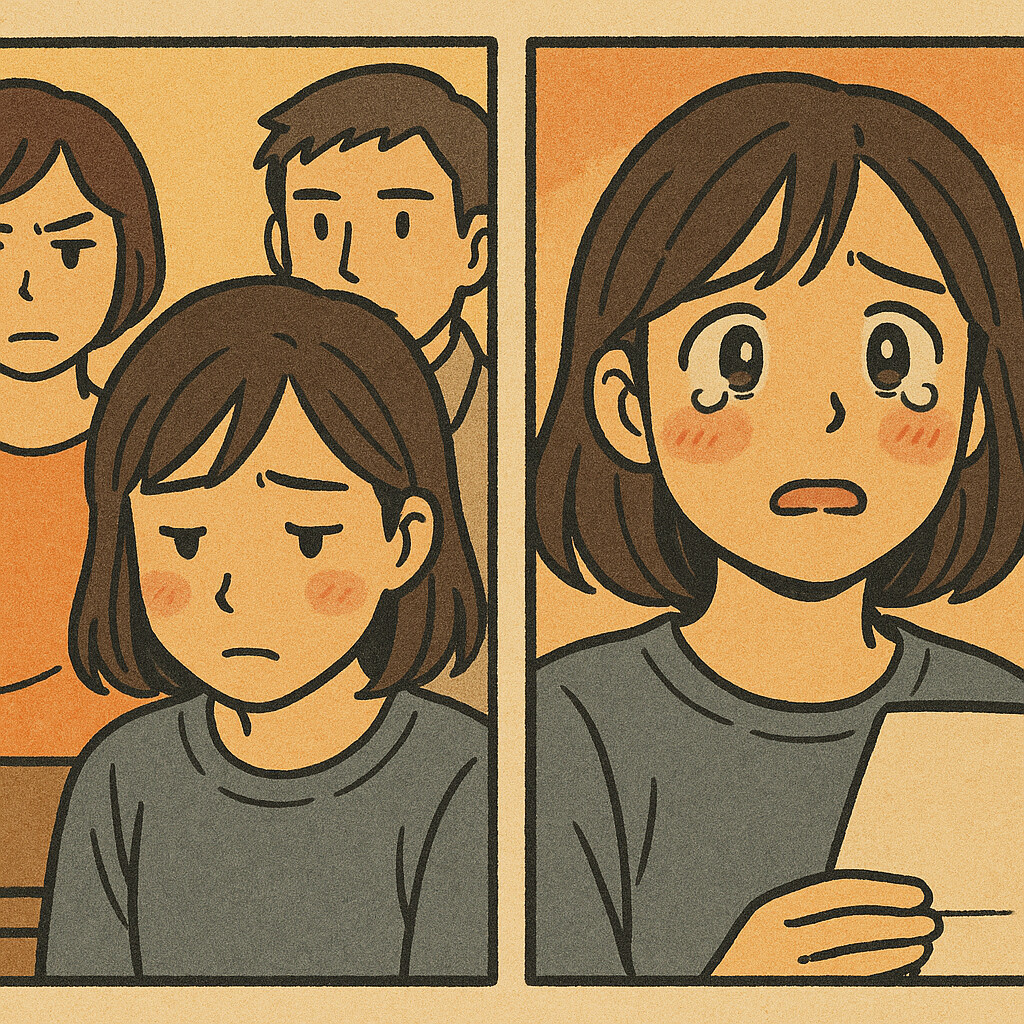

私たち夫婦と、夫の姉夫婦が集まった話し合いの場でのことです。

「悪いけど、私たち仕事あるから介護ムリ。あんた専業でしょ?時間に余裕があるんだから、病院への送迎やお父さんの世話はお願いね。」

義姉は、まるで事務的な連絡事項を伝えるかのように、きっぱりと言いました。

隣で義兄も同意しています。

私は思わず言葉に詰まりましたが、夫が気まずそうに下を向いているのを見て、「わ、わかりました」と頷くしかありませんでした。

私はほとんど休みなく義父の介護に追われました。

姉夫婦が手伝いに来たのは、片手で数えるほどです。

大変さを訴えても、「あんた専業なんだから大丈夫でしょ」の一言で片付けられました。

夫も忙しく、私の負担は増える一方でした。

全てを覆した遺言書

それから約三年。

義父は穏やかな最期を迎えることができました。

葬儀の後、私は疲れ果てていました。

そして迎えた遺産相続の話し合い。

義父が残した遺産は、自宅の土地と少々の貯金です。

義姉は、当然のように遺産を等分に分けることを要求してきました。

「お義父さんの家は売って、貯金と合わせて二人で半分ずつにしましょう。」

その時、弁護士の方が静かに口を開いたのです。

「実は、故人から生前、奥様への感謝の意を示す遺言書を預かっております。」

義姉夫婦は驚きの表情を浮かべました。

弁護士が読み上げた遺言書には、驚くべき内容が書かれていました。

『わしの最期をに任せることになってしまったことを心苦しく思っている。嫁の献身的な介護がなければ、この三年を穏やかに過ごすことはできなかった。つきましては、私の残したすべての財産は、介護を三年間担ってくれた嫁に、遺贈するものとする。』

義父は、私たち夫婦ではなく、私個人への感謝として、全財産を遺すことを決めていたのです。

義姉夫婦は何もできずに引き下がりました。

私は、遺産が欲しかったわけではありません。

ただ、誰も見てくれない中で、自分がやってきたことに意味があったのだと、義父の優しさが報われたような気がして、涙が止まりませんでした。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

******************

心に響くストーリーをもっと読みたい方

【他のおすすめ短編小説を見る】

******************

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。