本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

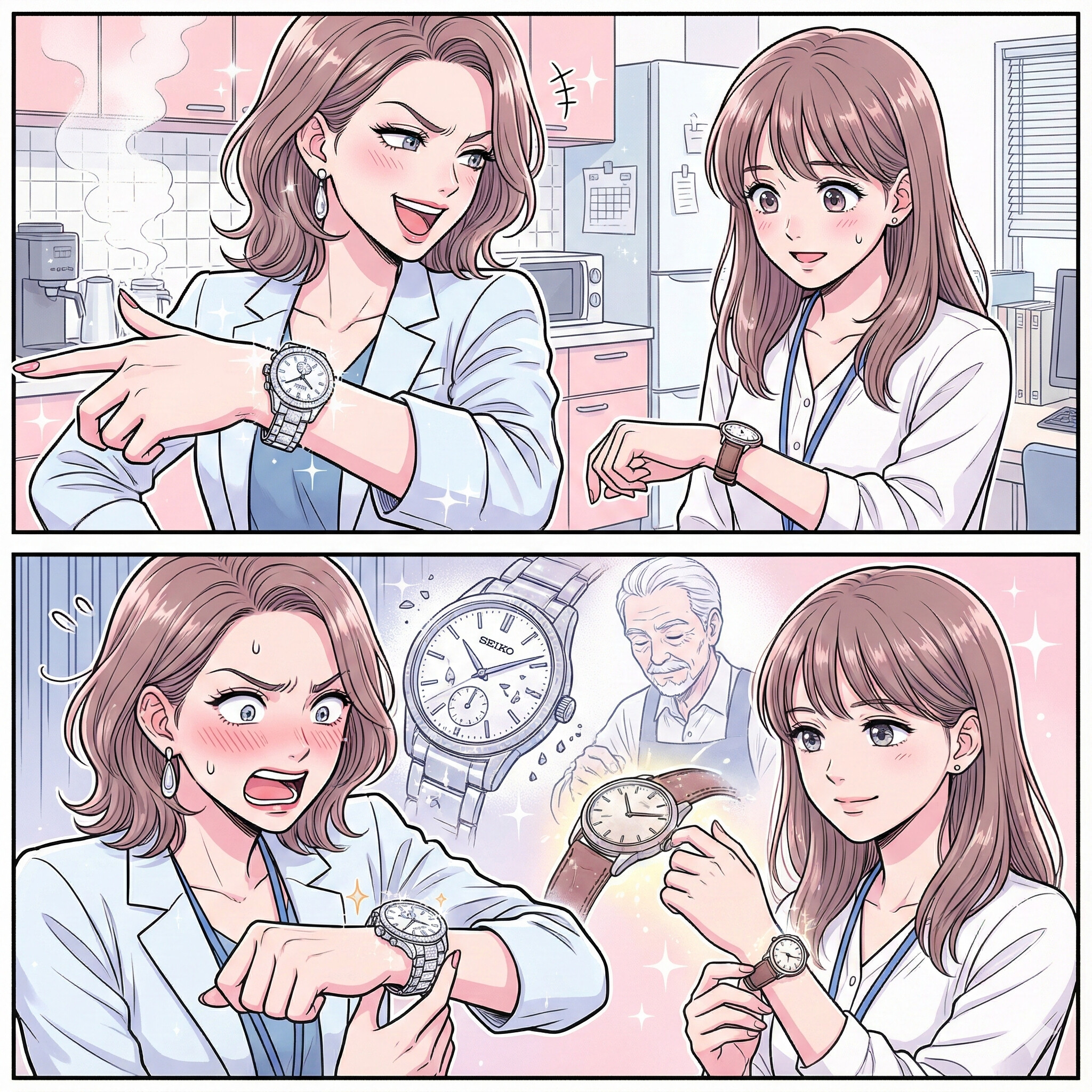

私の古い腕時計を笑う同僚

私が毎日身につけているのは、少し古びた、地味なデザインの腕時計です。文字盤の数字もかすれ、ベルトには使い込んだ傷跡が刻まれています。

「ねえ、安物の腕時計で恥ずかしくないの?」

お昼休みの給湯室で、同僚の女性が私の腕時計を指差してクスクスと笑いました。彼女の腕には、いかにも高価そうなブランドの新作が輝いています。

「安物を使っていると、自分の価値まで下がっちゃうわよ。私のはボーナス三回分だったけど、あなたのは数千円でしょ?」

彼女の嫌味な視線に、私はただ小さく微笑んで答えました。

「ええ、金銭的な価値はそうかもしれませんね。でも、私にとっては世界で一番大切なものなんです」

「ふーん、強がり言っちゃって。そんなボロボロ、私ならタダでもいらないわ」

追い打ちをかけるような彼女の言葉に、私は少しだけ自分の話をすることにしました。

凍り付いた同僚の顔

「この時計、実は私の祖父が昔、ある有名な時計メーカーに勤めていた時に作った試作品なんです。祖父は技術者で、今のブランドの基盤となる仕組みを一人で開発した人でした」

同僚の顔から笑みが消えました。私は静かに続けます。

「これは製品化される前のたった一つのモデルで、祖父が亡くなる前に『時間は買うものではなく、刻むものだ』と言って私に譲ってくれたんです。そのメーカーは今、あなたがつけているブランドの親会社ですよ。先日、そのメーカーの現社長がわざわざ訪ねてきて、『歴史的価値があるからぜひ寄贈してほしい』とまで言われました。もちろん、お断りしましたけれど」

同僚は自分の腕の時計と、私の古い時計を交互に見つめ、顔を真っ赤にして固まってしまいました。彼女が誇らしげに掲げていた「高級ブランド」の生みの親が、私の祖父だったのです。

それ以来、彼女が私の持ち物を笑うことは二度となくなりました。私は今も、祖父が刻んだ時間を大切に腕に巻いて、今日も仕事に励んでいます。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。