老人ホームに入った父

私の父、健一(けんいち)は、昔から「人に迷惑をかけるな」が口癖の、頑固で少し不器用な人でした。

その父が「老人ホームに入る」と言い出したのは、半年前。

一人暮らしの家で転倒し、足腰が目立って弱ってきた頃でした。

「美咲(みさき)、お前たち子どもに迷惑はかけたくない。施設なら介護のプロもいるし、安心だ」

父は入居の日も、荷物をまとめるときも、気丈に振る舞っていました。

私は「お父さん、本当にいいの? 私たちと一緒に暮らすこともできるんだよ」と何度も聞きました。

ですが、父は「それが一番だ」と笑うだけでした。

正直、私は少しホッとしていたかもしれません。

仕事と子育てに追われる日々。父が安全な場所で暮らせるならと。

入居して1ヶ月が経った週末、私は父の好きな和菓子を持って面会に行きました。

談話室を覗くと、父は一人、窓の外をぼんやりと眺めていました。

その背中が、いつもより小さく見えました。

父の本当の気持ち

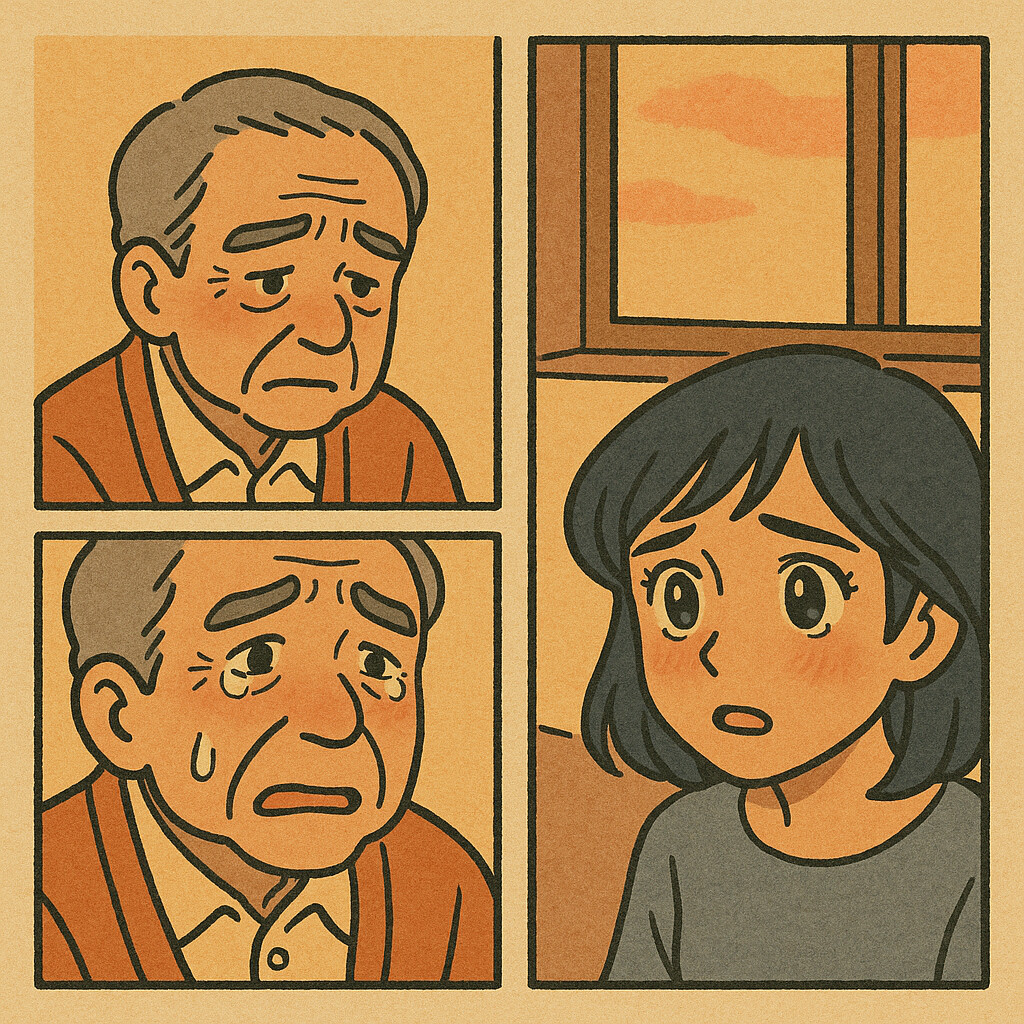

「お父さん」

声をかけると、父はゆっくりと私を見ました。その目には、大粒の涙が浮かんでいました。

「どうしたの? どこか痛いの?」

父は首を横に振りました。

そして、子どものように声を震わせて、こう言ったのです。

「…寂しい。ただ、寂しいんだ、美咲」

あの頑固で気丈だった父が、声を押し殺して泣いていました。

「迷惑をかけたくない」という言葉は、父が必死で守ろうとした「父親」としての最後のプライドだったのかもしれません。

でも、その言葉の裏には、「そばにいてほしい」という本音が隠されていました。

私は父の手を強く握りました。「ごめんね、お父さん。気づかなくて」。

「迷惑」だなんて、一度も思ったことはありません。

父が流した涙を見て、私は「家族」の意味をもう一度、深く考えさせられました。

これからは、もっと頻繁に顔を見に来ようと、心に固く誓いました。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。