大御所ジャーナリストの発言にスタジオが一瞬凍り付く

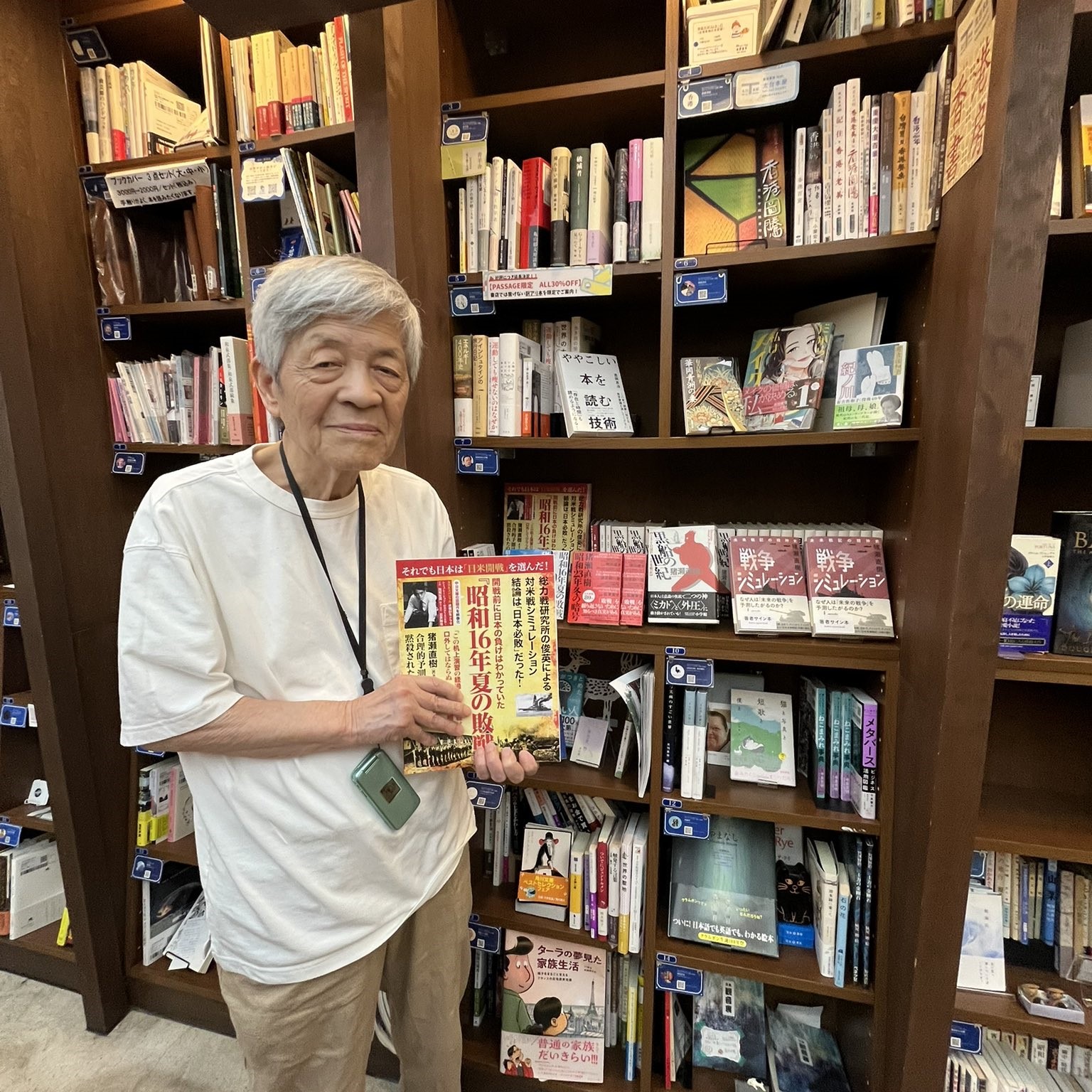

長年にわたり日本の言論界を牽引してきたジャーナリストの田原総一朗氏(91)が、討論番組での発言を巡り、SNS上で大きな議論を呼んでいます。

問題となったのは、番組内で特定の政治家について議論が交わされている最中のことです。司会を務めていた田原氏が「(反対すればいいじゃん)」と切り出した後に、「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と発言しました。冗談めかした口調ではあったものの、スタジオは一瞬静まり返り、共演者から制止の声が上がる異例の事態となりました。

この時の議論は、番組のテーマから、首相就任が取り沙汰される有力政治家に関するものであったと報じられています。ベテラン言論人による極めて強い表現は、視聴者やメディア関係者の間で波紋を広げました。

田原氏の発言に対し、すぐに制止が入りました。しかし、この一連のやり取りが放送されると、SNS上では田原氏の発言に対する厳しい意見が相次ぎました。

「討論じゃなくただの罵倒。公共の電波で流して良い言葉ではない」

「笑い話では済まされない。言論人としての責任を問いたい」

「政治家の議論そのものへの信頼が揺らぐ」

などといった意見が多数を占めました。

田原氏は、テレビ黎明期から『朝まで生テレビ!』などの番組で、日本の討論文化を築いてきた功労者です。しかし、91歳となった今も第一線に立つ大御所の「軽率な言葉」が、現代の「言葉の信用」を巡る議論を再び浮き彫りにしました。

SNS全盛の時代、公的な発言は一言一句が記録され、瞬時に拡散されます。田原氏のような著名人の発言は、その内容の真偽よりも「誰が言ったか」や「どのように言ったか」が評価を左右しがちです。

今回の騒動は、公共の場での発言は「憎悪」や「暴力」といった感情と見なされないよう、細心の注意を払う必要があることを示唆しています。テレビというメディアの議論が、SNSの「炎上」と同質のものとして受け取られてしまう現状は、私たち視聴者だけでなく、言論を担う側にも、発信者の「言葉の重み」と「影響力」を再認識させるきっかけとなりました。

言論人として大事なことは「品格」や「節度」であると考えます