本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

最低な上司

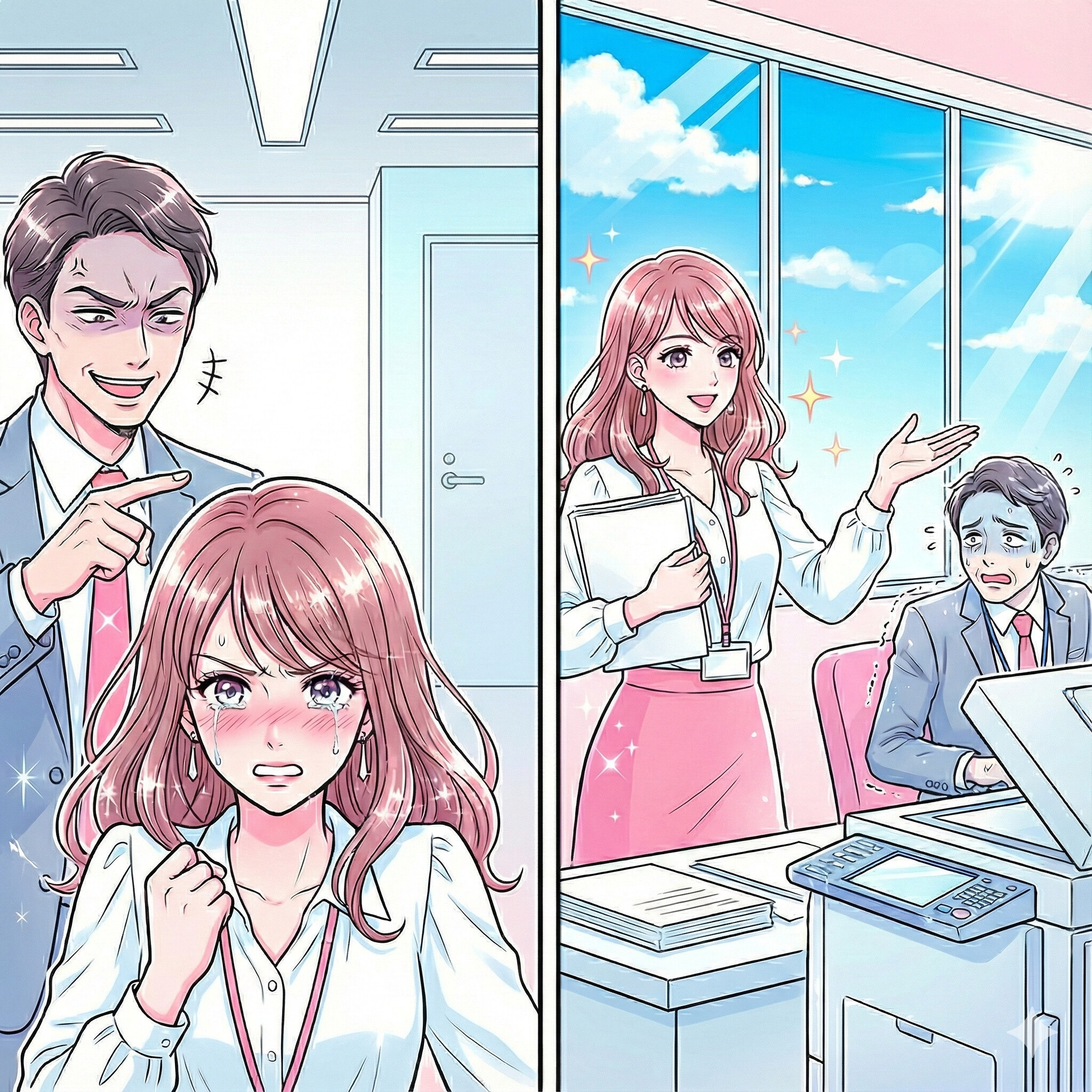

「お前は顔採用だ。難しいことは考えず、ニコニコして取引先に気に入られてくれればいいからさ」

入社初日、配属先の部署全員の前で、上司は言い放ちました。周囲の冷ややかな視線が刺さり、屈辱で顔が熱くなったのを今でも覚えています。

期待に胸を膨らませて入社した私に貼られたのは、「中身のない飾り」というレッテルでした。

それからの毎日は屈辱の連続でした。上司は私にコピー取りやお茶汲み、会食の「華」としての役割ばかりを押し付けます。仕事の相談をしても、「顔が良いんだから座っているだけで仕事は取れるよ」と鼻で笑われる始末。

悔しくて一人で泣いた夜もありましたが、私は心に決めました。上司を絶対に見返してやる、と。

私は誰よりも早く出社し、製品知識と業界動向を叩き込みました。上司が遊び歩く夜も、会社で顧客データを分析し、独自の提案書を練り上げました。営業先でも、愛想を振りまくだけでなく、顧客の悩みを誠実に聞き出し、解決策を提示し続けました。

立場が逆転した瞬間

半年後、私の営業成績は全社トップに躍り出ました。役員からも注目される中、焦った上司は大きなミスを犯します。

あろうことか上司は、自分の不手際を私に押し付けようと、役員の前でこう嘘をつきました。

「彼女が勝手に進めて起きたミスです。顔だけで選ぶと中身が伴わず困りますね」

しかし、私は冷静でした。全ての指示を記録したログと、上司のミスをカバーするために用意していた修正案をその場で提示したのです。嘘がバレた上司は真っ青になり、その場で震えていました。

後日、私は異例の速さでチームリーダーに抜擢されました。責任を問われ降格した上司は、皮肉にも私のチームの部下として配属されました。

「何をすればよろしいでしょうか……」

かつての威圧感もなく、小さくなった彼に対し、私は微笑んで言いました。

「とりあえず、コピーでも取ってきてもらえますか?ここでは、実力が全てですから」

窓の外に広がる空は、驚くほど晴れやかでした。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。