本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものとして書かれており、実在のものとは一切関係ありません。

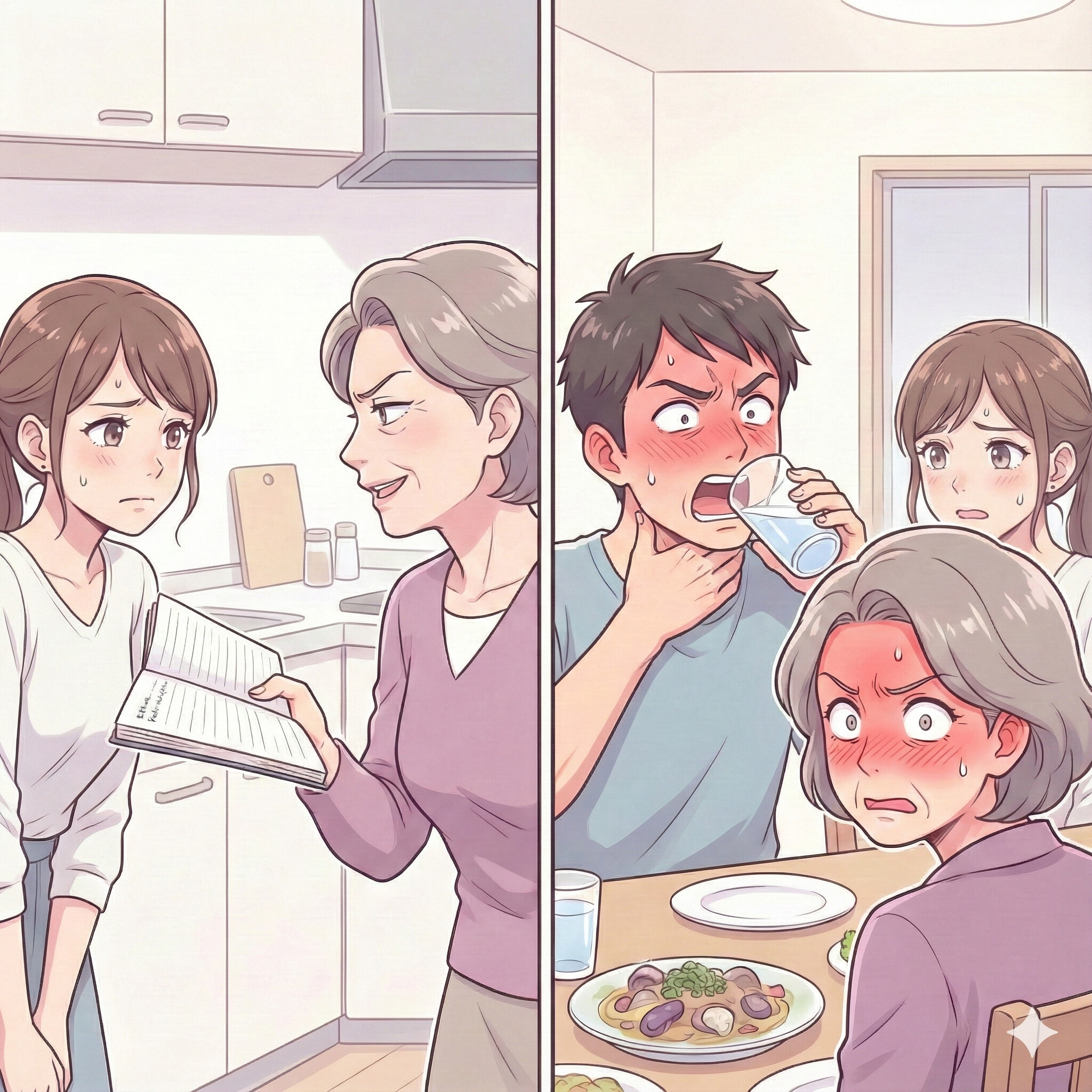

渡された「地獄のレシピ」

「料理もまともにできないなんて、本当にダメな嫁ね」

結婚してからというもの、義母は私の食事作りに文句ばかり。ある日、義母は一冊のノートを突き出してきました。

「ダメ嫁、これがうちの味よ。一字一句、指示通りに作りなさい。できないなら嫁失格よ」

ノートをめくると、そこには衝撃のレシピが書かれていました。

煮物に大量の塩、隠し味にタバスコと酢……。到底まともな味になるとは思えませんでしたが、逆らえばまた嫌味を言われるだけです。

私は正確に分量を量り、レシピを完璧に再現することにしました。

出来上がった料理を恐る恐る味見すると、舌が焼けるように辛く、しょっぱい。まさに「激マズ」という言葉がふさわしい代物でした。

私は大きな不安を抱えたまま、その日の夕食を迎えました。

義母のプライドが崩れ去った瞬間

テーブルについた義母は、自信満々に微笑んでいます。

「さあ、私の教え通りに作ったのね? 食べてあげるわ」

最初に口をつけたのは夫でした。しかし彼は一口食べた瞬間、顔を真っ赤にして悶絶し、慌てて水を飲み干しました。

「……なんだこれ! 喉が焼けるぞ! 一体何の冗談だ?」

夫は結婚して以来、私の作る料理に慣れきっていました。そのため、実家の味からさらにエスカレートしたこの「秘伝レシピ」の異常さに、驚愕したのです。

義母は「失礼ね、私が教えた最高の味よ」と憤慨しながら、自ら料理を口に運びました。

すると義母は、「あら、完璧じゃない。これこそが我が家の伝統の味よ」と、満足げに頷いたのです。

夫は絶句し、義母からノートをひったくりました。

「母さん、これ分量も中身もめちゃくちゃだぞ! 実家を出て確信したけど、母さんの味覚、昔からずっとおかしかったんだね。これがおいしいなんて、やっぱり異常だよ」

実は義母、極度の味音痴だったのです。しかし自分の味は最高だと勘違いし、その狂った感覚を私に押し付けていたのでした。

夫のあまりに切実な指摘に、義母は顔を真っ赤にして固まりました。それ以来、私の料理に口を出すことは二度となかったのです。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。