本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

名店でドヤ顔する同僚

12月、街は忘年会で賑わっています。私の勤める会社でも、予約困難なことで有名な創作和食の人気店で宴会が開かれました。

幹事の私が数ヶ月前から必死に手配したお店だったのですが、ある男性の同僚が入店するなり、鼻高々にこう言い放ったのです。

「ここ、実は俺の親戚が経営してる店なんだよね。今日はサービスを期待していいぞ!」

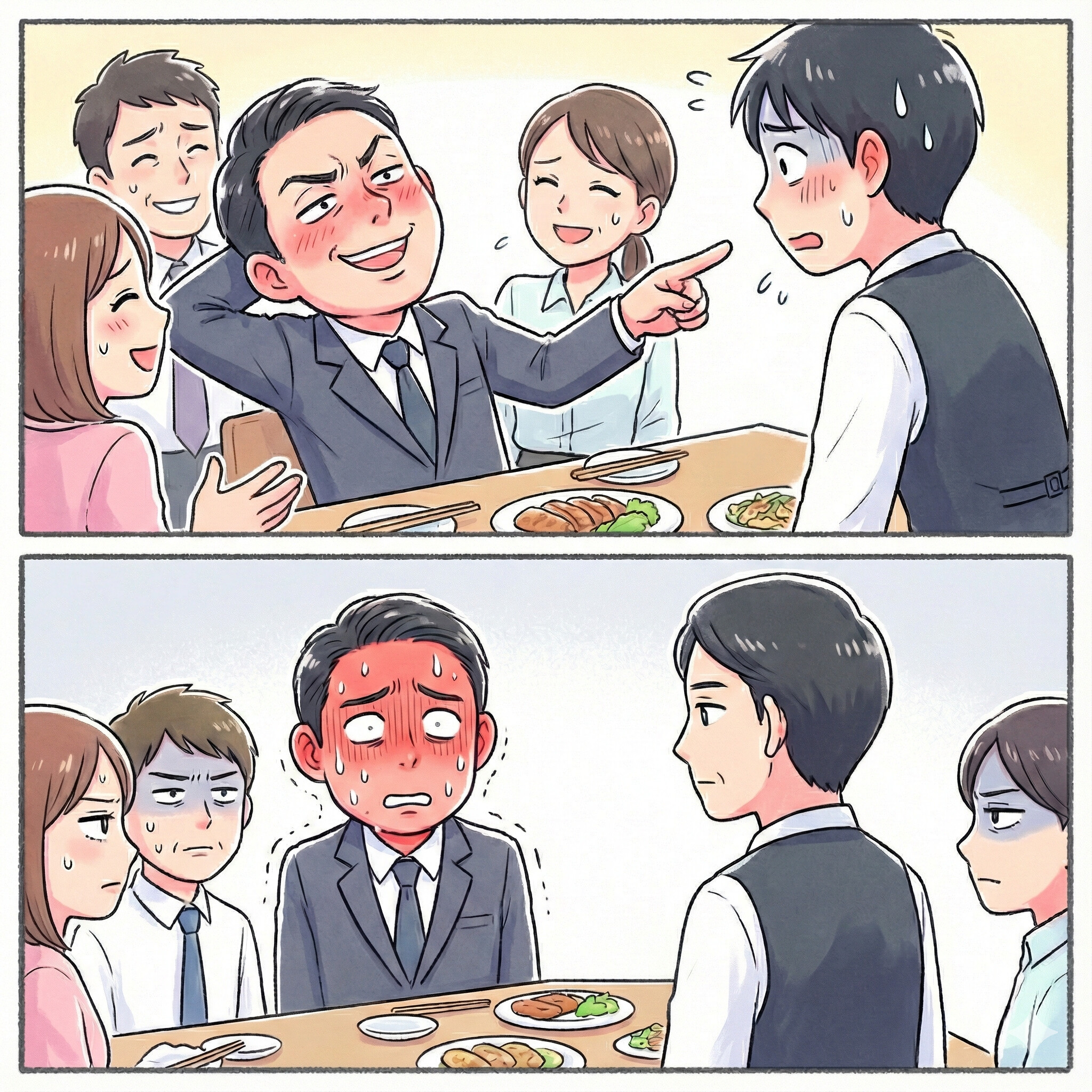

彼は周囲の同僚たちにドヤ顔を見せ、まるで自分の店であるかのように振る舞い始めました。店員さんに対しても「あ、いつものやつ、分かっているよね?」と、馴れ馴れしく声をかけます。

周囲は気を使って「さすがだね」と相槌を打っていましたが、彼の態度は次第にエスカレートしていきました。

「オーナーには昔から俺が経営のアドバイスをしてるんだ」「兄弟同然の付き合いだから、俺が言えば何でも融通が利くんだよ」と、聞くに堪えない自慢話が続きます。

さらに彼は、忙しそうに立ち働く店長を指差し、「おい、ちょっと来いよ。オーナーの親戚が来てるんだぞ」と大声で呼びつけました。

暴かれた嘘

しばらくして、困惑した様子の店長が私たちのテーブルへやってきました。同僚は勝ち誇った顔で店長に声をかけます。

「オーナーに俺が来てるって連絡したか? 親戚のよしみで、特別に何かサービスしてくれよな」

すると店長は、困ったように眉を下げ、静かにこう言いました。

「……ただいまオーナーに電話で確認いたしましたが、『確かに三代前まで遡れば親戚にその名前の方はいるが、一度も会ったことはない』とのことです」

その瞬間、テーブルの空気が凍りつきました。

「あ、いや、親戚なのは間違いないし、その……」

蚊の鳴くような声で言い訳をする同僚でしたが、周囲の冷ややかな視線に耐えきれず、その後は真っ赤な顔をして一言も喋らなくなりました。

嘘で塗り固めた自慢話が、暴かれた瞬間。これほどスカッとする忘年会は、後にも先にもこれきりでしょう。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。