本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

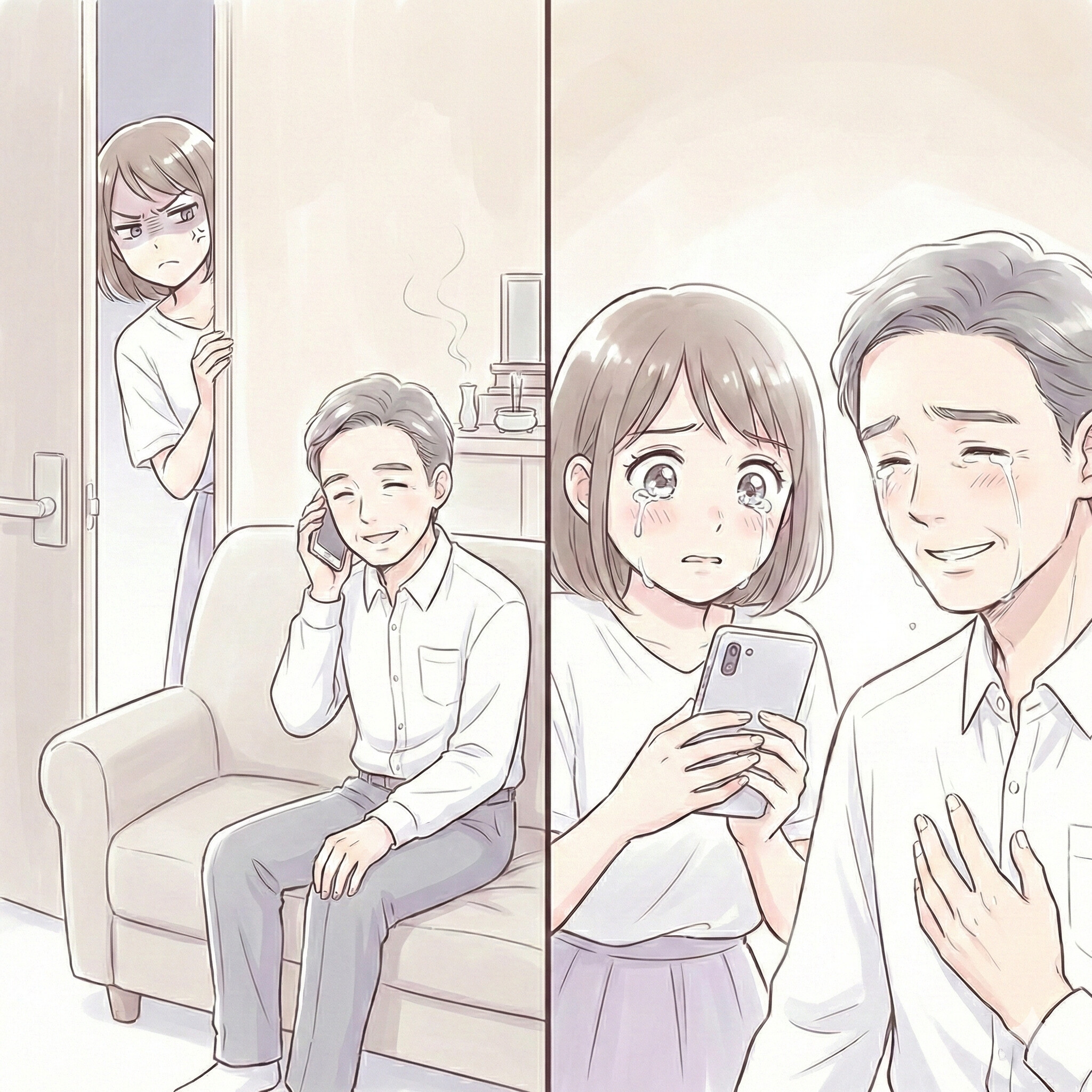

父の不審な話し声

母の葬儀が終わった翌日のことでした。

家の中にはまだ線香の香りが残り、深い悲しみに包まれているはずなのに、父の様子が明らかにおかしいのです。

リビングから、父の穏やかな話し声が聞こえてきました。

「うん、わかった。じゃあ、また後でね」

父は優しく微笑みながら話していました。相手はどう聞いても女性です。

一体どういうことなのでしょうか。

私は耳を疑い、自分の親ながらその軽薄さに怒りが込み上げました。

それからというもの、父は毎日決まった時間に誰かと電話をするようになりました。

私が意を決して「誰と電話してるの?」と詰め寄っても、父は決まって「なんでもないよ」と視線をそらしてはぐらかすばかり。

あんなに仲睦まじかった夫婦なのに、もしや母が生きていた頃から不倫でもしていたのか。

最悪な想像が頭をよぎり、私は父への不信感を募らせていきました。

父と母の永遠の絆

一週間が経った夜、私はついに限界を迎えました。

父の部屋のドアを勢いよく開け、怒鳴ってしまったのです。

「お父さん、いい加減にして! お母さんが死んでまだ一週間よ。相手は誰なの?」

父は肩を大きく揺らし、スマホを握りしめたまま固まりました。

逃げようとする父を遮り、私はそのスマホを力任せに奪い取りました。

しかし、画面に表示されていたのは通話画面ではなく、古い留守番電話の再生リストでした。

再生ボタンを押すと、スピーカーから聞き慣れた懐かしい声が響きました。

『もしもし、私。今日はお土産のケーキ、楽しみにしてるわね。気をつけて帰ってきてね』

それは、病気が発覚する前に母が残した、なんてことのない日常の伝言でした。

父は新しい誰かと話していたのではありません。母の死をどうしても受け入れられず、母の声に返事をすることで、辛うじて正気を保っていたのです。

「こうしていないと、お母さんが本当に消えてしまいそうで……」

涙を流して笑う父の姿に、私は自分の浅はかさを呪いました。父の中にあったのは、不貞ではなく、あまりにも切なく深い愛情でした。

私の疑念は、大粒の涙とともに静かに溶けていきました。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。