本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

私の日記を笑う母

私にとって日記は、誰にも言えない本音を吐き出す唯一の場所でした。しかし、わが家には「プライバシー」という言葉が存在しません。

原因は、過干渉な母です。母は私がいない隙に、机の引き出しを勝手に開けて日記を盗み見るのが日課でした。

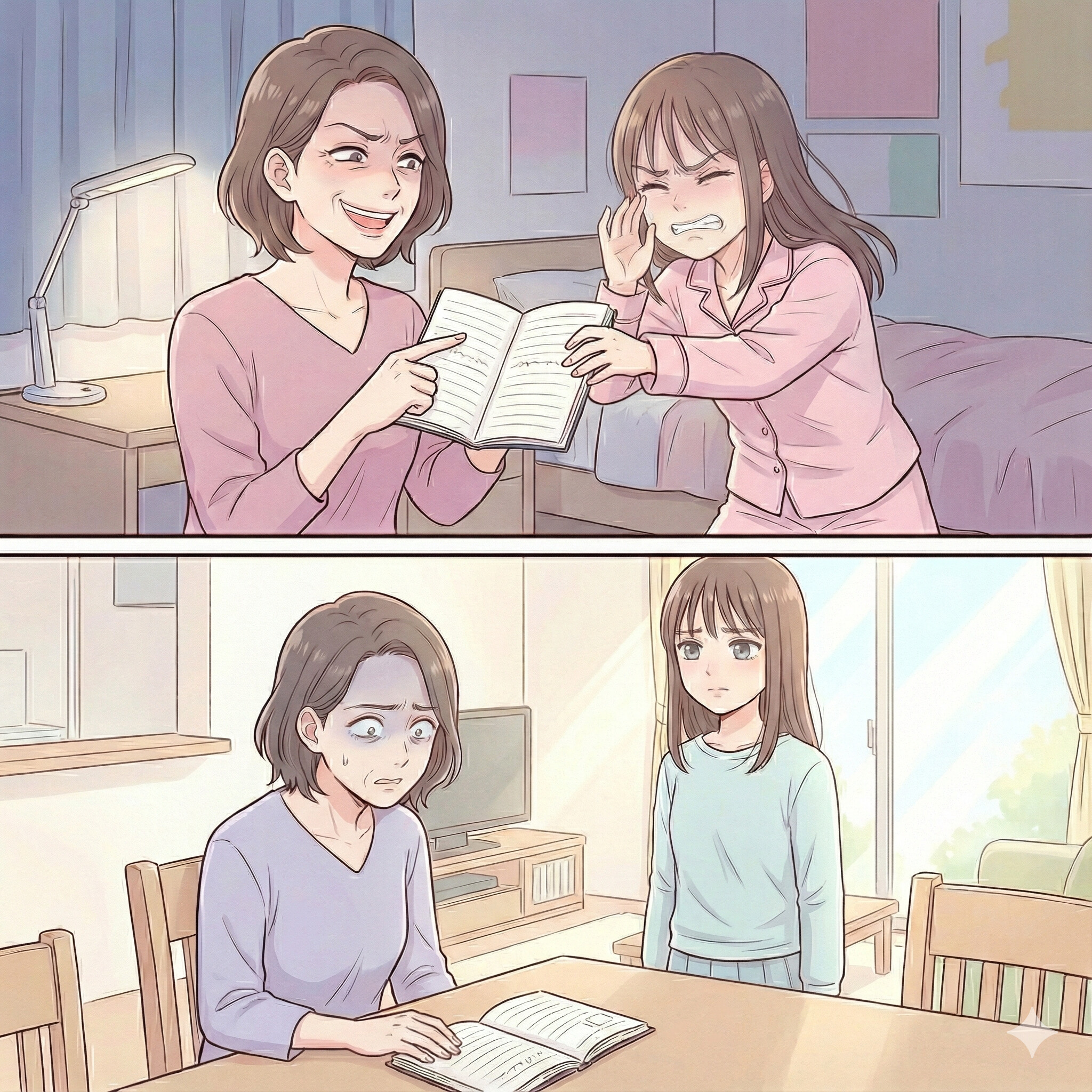

ある日の夜、母はニヤニヤしながら私の部屋に入ってきました。

「ねえ、こんなこと書いて恥ずかしくないの? 友達の悪口ばっかり書いて、性格が歪んでるんじゃない?」

母は日記の内容をわざわざ口に出して、私を嘲笑しました。私が「やめてよ」と抗議しても、母はどこ吹く風です。「親が子供を管理して何が悪いの?」と、さも正義のように言い放つのです。

自分の聖域を土足で踏みにじられる日々。怒りが限界に達した私は、ある「仕掛け」をすることにしました。

日記に綴られた、母の真っ黒な罪

翌朝、リビングに行くと、案の定母が私の日記を開いていました。しかし、昨日までの勝ち誇った顔はどこにもありません。母は椅子に座り込んだまま、幽霊でも見たかのように真っ青な顔で震えていました。

母が読んでいたページには、こう記されていました。

『〇月〇日、お母さんの秘密を知った。不倫相手とスーパーの駐車場で抱き合っているところを、私は全部見ていた。お父さんが出張のたびに来ているあの車、ナンバーも控えてある。証拠の写真もある』

実は、私は偶然にも母の裏切りを知ってしまったのです。それをあえて、母が必ず盗み見る日記に、詳細な日時と共に書き綴りました。

「これ、どういうこと……?」

震える声の母に、私は冷ややかに笑って答えました。

「え? こんなこと日記に書いて恥ずかしくないの? って言いたいのかな」

形勢は一瞬で逆転しました。不倫が父にバレれば、専業主婦の母はすべてを失います。悪事をバラされる恐怖から、母はその後、私の部屋に近づくことすらできなくなりました。

日記は今でも私の机の上にあります。でも、母がそれを開くことは二度とありません。私のプライバシーは、母自身の「真っ黒な秘密」によって守られることになったのです。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。