上司が固執した査定基準

部署で最も若い社員である私、新田梓(にったあずさ)は、入社以来ずっと地道に成果を出し続けてきました。

しかし、直属の上司である権藤(ごんどう)部長は、私たちの努力を正当に評価してはくれませんでした。

権藤部長は、昔ながらの「評価は年功序列だ」という考えの持ち主でした。

特に、半期に一度の査定会議が近づくと、部署内の空気は重苦しくなりました。

みんな、頑張っても意味がないのではないかという諦めにも似た気持ちを抱えていたからです。

「梓さん、今期もどうせ並の評価よ」

先輩の佐藤(さとう)さんが、疲れ切った顔でそう言いました。

「でも、今回は違います。私は今回の査定で、絶対に納得のいく結果を出してみせます!」

私は、この半期で自分が達成したこと、数値で証明できる成果、そしてその過程で部署にもたらした影響を、誰が見ても反論できないレベルでまとめ上げました。

迎えた査定会議当日

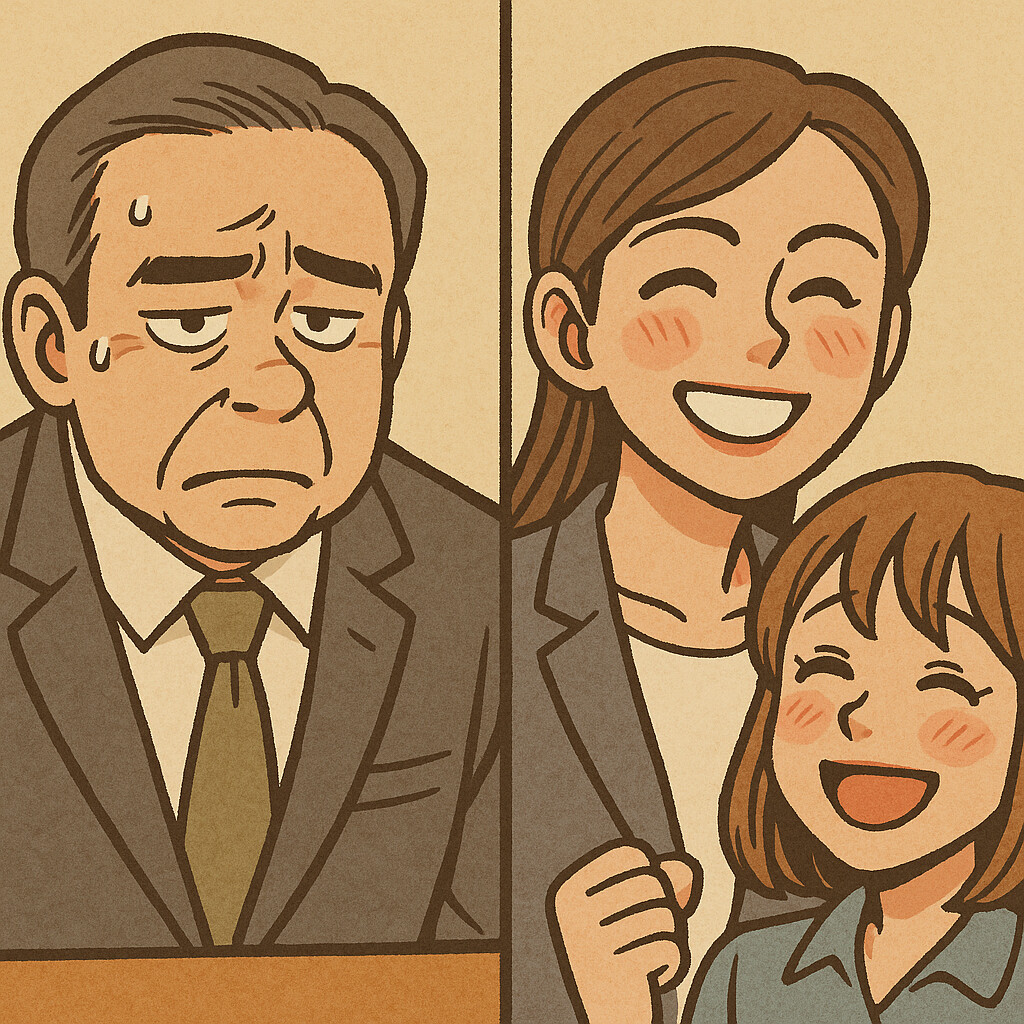

部長陣が並ぶ重々しい会議室で、権藤部長が私の査定結果を報告し始めました。

予想通り、彼は私の成果を矮小化し、「若さゆえの経験不足」を理由に、最低限の評価を告げようとしました。

その瞬間、会議室のドアが開き、滅多に会議に顔を出さないはずの社長が入ってきました。

社長は権藤部長の報告書を一瞥し、そして静かに言いました。

「権藤部長。あなたの評価基準は、当社の未来にとって適切ではない。」

社長は私の作成した資料を手に取り、参加者全員に示しました。

「新田さんの成果は、数字としてこの会社の成長を支えている。年功序列などという古びた考えで、才能ある若者を潰すことは、断じて許されない。」

権藤部長は顔面蒼白になり、何も言い返せません。

社長は続けて、私の資料に記載された成果と、それに見合う評価をその場で宣言しました。

それは、部署で誰もが驚くほどの、最高ランクの評価でした。

会議室を出た私は、佐藤さんと目を合わせ、二人で思わず泣き笑いの表情になりました。

権藤部長の絶対的な支配は終わりを告げたのです。

正当な評価がなされた瞬間、私の心に灯った希望の火は、以前よりも強く燃え上がりました。

本記事はフィクションです。物語の登場人物、団体、名称、および事件はすべて架空のものであり、実在のものとは一切関係ありません。

※本コンテンツ内の画像は、生成AIを利用して作成しています。

※本コンテンツのテキストの一部は、生成AIを利用して制作しています。